御本宮

御本宮は、琴平山(象頭山)の山中、海抜251メートルの石段785段目に鎮座しています。

御祭神は、大物主神と崇徳天皇です。農業・殖産・医薬・海上守護の神さま、〝金刀比羅大神さま〟として古来から全国で御神徳を仰がれています。

社殿は重要文化財に指定されています。その創立に関しては、創立の時代が上古であること以外、詳細はわかっていません。

長保3年〔1001〕、藤原實秋が一條天皇の勅を奉じて改築したのに始まり、元亀4年〔1573〕の改築、天正年間〔1573~1592〕の長曽我部元親による再営を経て、万治2年〔1659〕の高松城主 松平頼重による改築に至り、明治11年〔1878〕の改築で現在の社殿ができました。

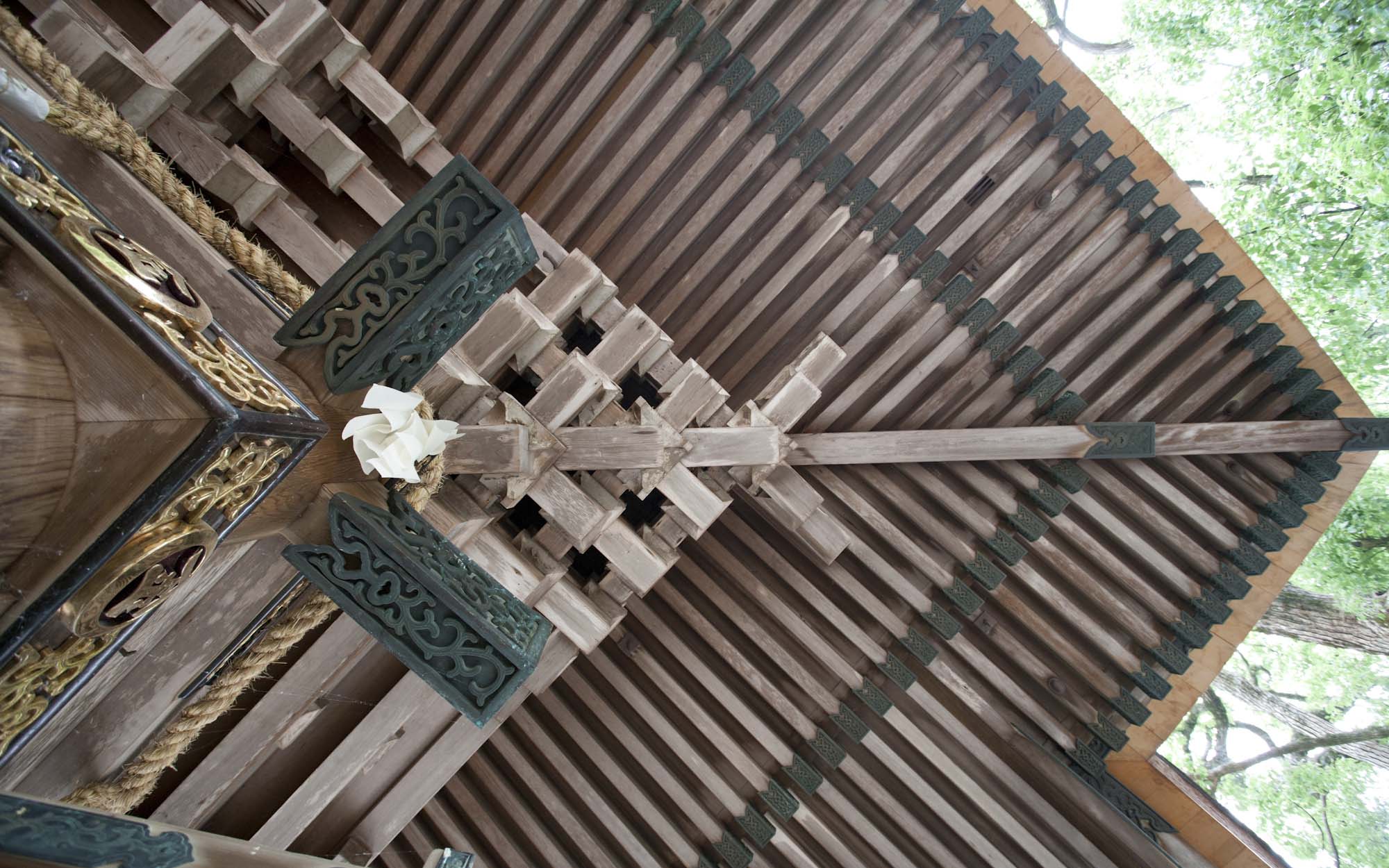

本殿・中殿・拝殿の造りは清素を主とし、檜材が用いられた大社関棟造、檜皮葺です。

枓栱(とうきよう)

枓栱に角材が用いられているのが特徴です。

桜樹木地蒔絵

本殿の左右の壁板と、本殿・中殿・拝殿の天井に桜樹の蒔絵が施されています。

北渡殿・神饌殿

拝殿の北側にあるのは、神饌殿です。

入母屋造の檜皮葺です。祭典や毎朝夕に神前に献ずる神饌を調進する所です。

神饌殿と拝殿は北渡殿でつながっています。

北透垣

本殿の北側には北透垣があり、西側に奥社道の鳥居まで約50メートル続いています。

透垣の向う側は禁足の地域です。クスノキの大樹やヒノキの老木が生い茂る神林です。

北透垣越しに北側壁板の蒔絵を見ることができます。

南透垣

本殿の南側には南透垣があります。

南透垣越しに南側壁板の蒔絵を見ることができます。

直所

拝殿の南側にあるのは、直所です。本宮詰員の控所です。

祭典

四季折々の祭典では、拝殿において神職・巫女の舞を見ることができます。

毎月1・10・26日に月次祭、10月9~11日には例大祭を斎行いたします。

御神木

御本宮の横にある大木は、御神木のクスノキです。幹の周りは約5メートル、高さは約25メートルあります。

目標燈

拝殿の前の大きな電灯は目標燈です。

夜間に瀬戸内海を航行する船から御本宮を遙拝する際の目標です。

御所の尾

御本宮の北東には、長寛元年〔1163〕に崇徳天皇が御参籠された旧跡があり、「御所の尾」または「古御籠所」と呼ばれます。